前陣子因為跟過往研究室成員聚會,我當天早上就從埔里直衝小風口,抵達時才早上 9:30。我想閒著也是閒著,索性就決定爬附近的合歡山北峰。因為駐守工作站的學長還要等其他成員,他借我一把登山杖、手套、輕便雨衣跟提供幾包餅乾零食加香蕉,於是我就出發了。

說實話,比起登山,我更偏好悠閒的踏青活動,就是比較沒有時間壓力、可以隨意停下欣賞風景、植被或動物。雖然有些登山步道可以在一日內完成,但也不是讓人可以無限耽擱的地方。沒有適當裝備就要盡可能在天黑前下山,更別說如果中途發生高山症、迷路或受傷,就更危險了。

幸好平時有在運動

登山是一種具風險的運動,但我沒想到平常慢跑的經驗竟然可以用在這裡。

從登山口開始到 1.0K 處沿途陡坡,部分路段甚至要拉繩攀爬。於是我藉助著登山杖一步一步地往上,大約每 0.1K 就停下調整呼吸,待心跳恢復再出發。簡直沿途都是跟身體的對話,只是比起慢跑更需要專注力。

覺察呼吸。有好好的把氣吐乾淨再吸氣嗎?

覺察心跳。感受心臟噗通噗通地鼓動是否到不舒適的程度?

覺察肌肉與腿力。膝蓋還撐得住嗎?有沒有好好用登山杖輔助?

覺察身體的能量運作。還記得補充水分嗎?在指尖開始微麻的徵兆前有好好補充熱量嗎?

覺察判斷力與眼力。走哪條路徑比較省力呢?下一步的踏腳處要踩在哪裡?

雖說我中途忙著覺察自己的身體狀態,不過在山徑上看到綠色植被中竄出黃、白、紫、藍等顏色,還是感覺好驚喜,心靈上有種小小確幸感。

一山還有一山高

爬得雖然慢但終究是到了山頭,爬上來才發現後面還有綿延不絕的山脈等著我。

結果問了登山客才知道這是個「ㄐㄧㄚˇ」山頭。到底是「假」還是「甲」,我猜應該是前者吧。

往「真」合歡北峰山頂的路徑看起來稍微緩和但還有約 1.0K 距離。我看了手錶,大約已攀爬一小時半,不太確定登頂還需要多久,突然有種想要轉頭下山的念頭。不過想到「來都來了」,爬得慢又何妨,就爬完吧!

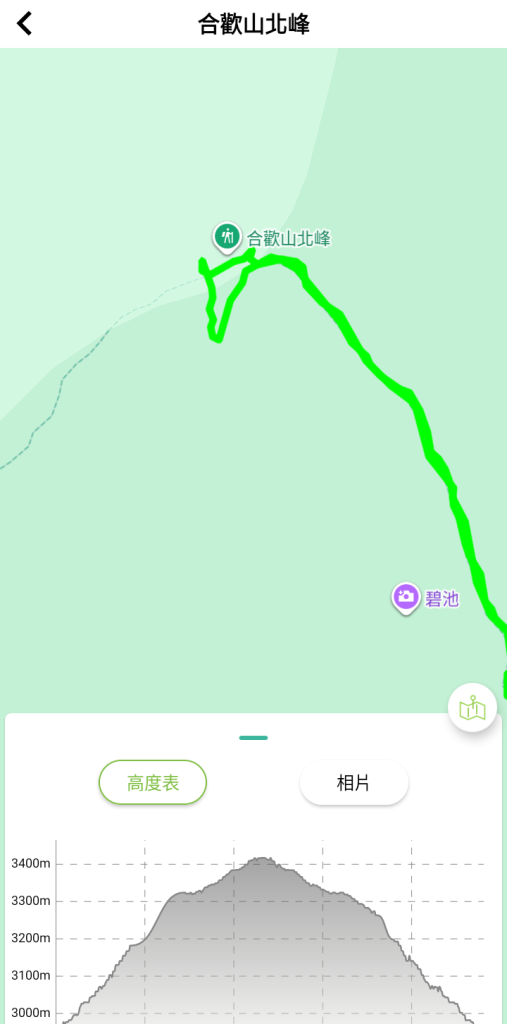

後半段我沒有繞到反射板,而是直接往北峰方向前進。除了最後一小段岩石區需要注意外,其他還算好走。我跟北峰標高牌子(?)合照留個紀念後,眼看雲霧開始飄上來,擔心會下雨,於是稍微補給休息就開始下山了。

不同於上山,下山又是另一種挑戰。心肺負擔沒有這麼大,反倒是腿力跟膝蓋開始瀕臨極限。這時突然感激學長借我登山杖分擔重量,下山變得較輕鬆。倒是判斷下山踏腳點的眼力好像還需要鍛鍊,有時不知道該怎麼走,索性在步道角落等有經驗的山友下山,觀察其路徑跟踏腳點再模仿。

總共爬了四小時多,但能順利登頂跟下山我已經很滿意了。登頂那段還繞錯路真是超北七。

行百里半九十

好不容易下山到登山口,喜悅只持續一下子。因為我發現要回到合歡山管理中心處是一路上坡!早上出發時明明沒有感覺的路程,此時走起來卻異常艱辛。我努力地撐著登山杖慢慢走回去,感覺腿都沒力了,心想:提早體會老年人用柺杖輔助走路的狀態也是不錯,哈哈。

準備充足是減低風險的不二法門

事後想想,能夠順利登頂,除了感謝學長的裝備外,當天準備的衣著也恰好適合:頭巾再加上遮陽帽,可以兼具防風跟遮陽效果;兩件長袖加薄防風外套,亦足夠抵擋夏日合歡山上的強風;至於長褲是防風登山褲,應付 16 度氣溫沒有問題。唯一不適當的就是鞋子吧,沒有登山鞋只好用運動鞋替代,幸好步道沒有濕滑的路段,不然我就要準備一路滾下山了。

餅乾巧克力什麼的存糧跟水都充足。水是用保溫瓶帶溫熱水,在山上喝起來滿舒服的。

我在上山前先下載了離線地圖備著,後來發現很有用。因為在攀到北峰山頂時不知為何走錯到另一個假山頭,比對地圖趕緊修正方向繞回正確路徑。

最後,登山杖好好用喔,為了我的膝蓋,我要去買一把備著。

- 玉山石竹(Dianthus pygmaeus Hayata),臺灣特有種。臺灣紅皮書中屬「易危(VU)」狀態。 ↩︎

- 阿里山龍膽(Gentiana arisanensis Hayata),臺灣特有種。 ↩︎

- 黑斑龍膽(Gentiana scabrida var. punctulata S.S.Ying),玉山龍膽的變種,臺灣特有種。 ↩︎

- 玉山毛蓮菜(Picris hieracioides subsp. morrisonensis),臺灣特有亞種。 ↩︎